こんにちはケントです。

今回は漢方薬と副作用について話していきますね。

「漢方薬は自然由来だから安全」とよく言われています。

これは正解であり間違いです。理由について説明していきます。

漢方は自然由来のものです。現代は一部加工したものがあったり、エキス剤、錠剤にするために添加物が入ってくることもありますが、基本は自然のものを利用して使われています。

その中の、「安全」という観点では、比較対象が出てきます。何と比べて安全なのかということです。正解である部分は、「西洋医学の薬と比べて安全」ということです。そして間違いである部分は「副作用がないくらい安全」ということです。

副作用0というわけにはいきません。薬も過ぎれば毒になる、といったようにある効能効果を持つものをそれこそ大量に使用すると体には異常がでます。漢方薬はその異常が出てきにくく処理してあるものが多いです。これは西洋医学的なエビデンスではなく、長年の経験と失敗を繰り返して現代にまで受け継がれているものなのです。

例えば、トリカブトという毒草の根は漢方では特に強力な生薬として扱われています。これはそのままでは毒性が強すぎるので

・外皮を除去

・塩水につけて4~6時間煮沸

・天日乾燥

といったような処理を行い、そのトリカブトの根の中でも毒性の弱い、細い根の先っぽの部分だけが日本で使われています。中心部に行くにつれて毒性が上がっていくので、そちらの部分は日本では使用を認められておらず、中国でしか認められていません。

処理が必要のない生薬もありますが、このようにしないと効果を得られないのはいままでどれだけ失敗してきたのか分からないくらいに手順が洗練されています。

ただ、これは日本でも同様の景色が見れますね。それは食べ物の調理法です。一番有名なのはフグの調理ではないでしょうか。フグは毒があることで有名ですが、そのおいしさはかなりのもののようです(食べたことがないです💦)中毒症状になっても食べたくなってしまうほどのおいしさということでなんとか処理をして食べようとする人たちが多くいました。そのなかでついにフグの無毒化できる調理法が見つけられ、現在フグのお店などもあるわけになります。

生薬は決しておいしいわけではないのに毒性があるものを毒性がないようにするためにどのようなことが過去に起きたのかはわかりませんが、とてつもない長い時間をかけて無毒化、有効化の手順が生み出されてきました。

そして漢方が副作用の少ない理由としてもう一つあります。

それは組み合わせの妙です。

漢方薬は1種類の単味ものから20種類を超える生薬を合わせたものまであり、人の体質によってさらに生薬の種類が増えることもあります。漢方薬は組み合わせなのでいるものを入れる、いらないものを減らす、などをしてよりその人に合わせた漢方薬を作ることができます。複数の生薬を使用することによりバランスが取れ効果としてはマイルドになっていくわけです。

分かりやすい例だと食事です。1種類しか食べない人と10種類以上の食べ物を食べる人だとどちらの方が栄養バランスがいいかというと10種類の人だと想像ができると思います。そうしてバランスをとることで副作用のリスクを減らしているというわけですね。

ここまでが漢方薬が安全といわれる理由です。

①手順が洗練されており毒性の軽減をしていること

②複数の生薬を組み合わせることによりバランスをよくしていること

そしてここからは漢方薬は決して副作用がないといわれる理由ですが、①からわかる通り、

毒性は軽減しているとはいえ、0にできないものもあるため、多量に使うのは危ない

という点があります。

また、適量でも長期間使い続けるのはやめたほうがいいときもあります。

最初は調子が良かったが、使い続けていくうちに調子が逆に悪くなってしまうこともあります。それは体質が漢方を飲み始めた時と飲んでしばらく経った時で違っていると起こりやすいです。

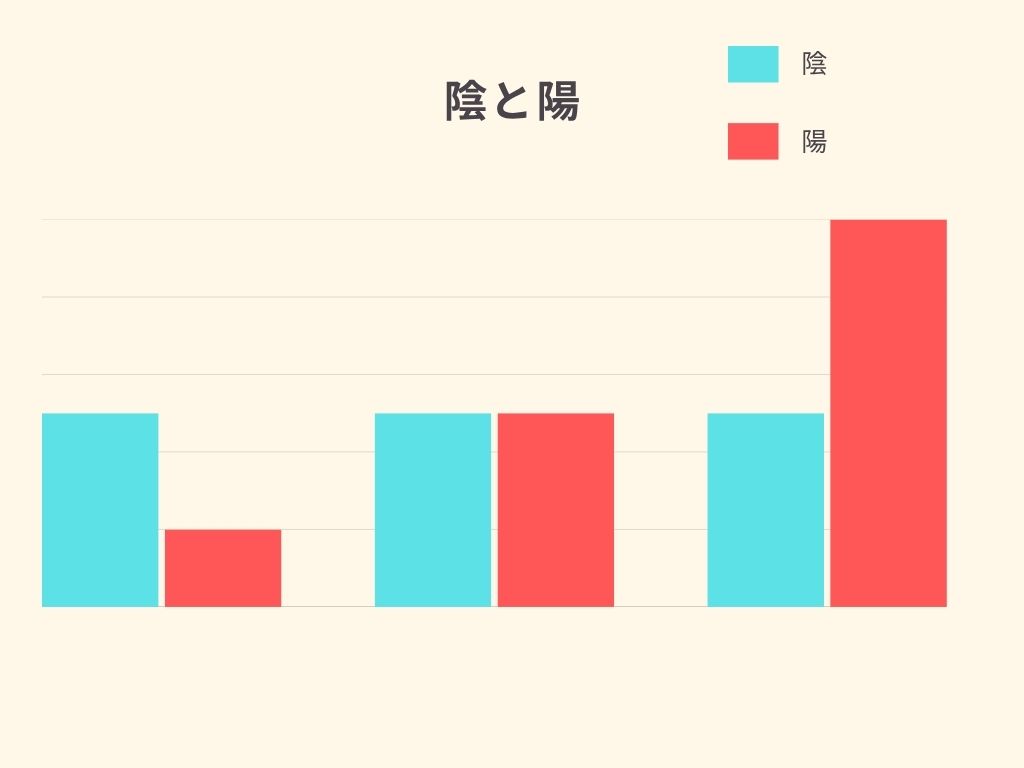

わかりやすく陰と陽という形で出してみました。

最初はオレンジの陽が少ない状態ですね。そのなかで体を温める(陽を増やす)漢方薬を入れていくと、真ん中の陰と陽の二つがバランスの取れた状態になりました。この時は調子がいいときですね。そして調子がいいからとそのまま飲み続けると、右のようになり今度は陽が強すぎる状態になってしまいました。これもまた体調を崩してしまう形ですね。これが漢方を飲み続けることによる副作用のイメージです。

もちろんからだにそもそもあっていない場合は、上記のグラフでいうと、陽が少ない状態なのに陰を増やす漢方薬を使うと症状がひどくなり副作用として見られることがあります。

簡単に言うとこのように理解できるかと思います。

なので漢方薬は副作用が出にくいように先人たちが努力して作られたものではあるけれども、決して0ではないし、合うものも体調・体質によって変化していくので都度判断する必要があるということになります。

今回は以上です!また次回!